Strategie für die digitale Transformation

90 % aller Unternehmen befindet sich derzeit in irgendeiner Form der digitalen Transformation – das bringt Ihnen effiziente Prozesse und Profit. Aber damit die Digitalisierung wirklich sinnvoll eingeführt wird, braucht es eine klare Strategie. In diesem Leitfaden erläutern wir, warum Unternehmen strategisch denken müssen, welche Schlüsselaspekte dabei zählen, und welche aktuellen Trends 2025 besonders zu beachten sind.

Warum brauchen Unternehmen eine Strategie für die digitale Transformation?

Laut einem Bericht von Analytics Insight wird der weltweite Markt für digitale Transformation bis 2025 voraussichtlich ein Volumen von 2,8 Billionen US-Dollar erreichen. Dieses Wachstum ist auf aktive Investitionen in Cloud-Computing, künstliche Intelligenz, Datenanalyse und das Internet der Dinge zurückzuführen. Eine McKinsey-Analyse betont, dass die digitale Transformationsstrategie entscheidend ist, damit ein Unternehmen nicht nur wettbewerbsfähig bleibt, sondern überhaupt überlebt.

Machen Sie den nächsten Schritt in der digitalen Transformation mit innovativen Cloud-Services von SaM Solutions.

Aus diesem Grund ist die Digitalisierung von einem einzigartigen Vorteil zu einer Notwendigkeit geworden – in der einen oder anderen Form wird sie laut McKinsey inzwischen von 90 % der Unternehmen umgesetzt. Auch die Daten eines anderen Beratungsunternehmens bestätigen dies. Eine aktuelle Deloitte-Studie zeigt, dass 2023 noch 44 % der US-Entscheider digitale Transformationsprojekte als radikale Neuausrichtung des Geschäfts betrachteten, 2024 waren es nur noch 18 %.

Unternehmen müssen eine Strategie für die digitale Transformation entwickeln, weil diese Veränderungen tief in Geschäftsmodelle, Prozesse, Mitarbeiter und Kundenbeziehungen eingreifen. Ohne klare Zielsetzung und Leitplanken drohen verstreute Einzelprojekte ohne messbare Wirkung. Zudem ist Transformation kein einmaliges Projekt, sondern ein langfristiger, oft jahrzehntelanger Prozess. Wer sich nicht darauf einstellt, riskiert, von Wettbewerbern überholt zu werden, die Innovationsvorsprung nutzen. Eine strukturierte Strategie hilft dabei, die Stufen der digitalen Transformation zu definieren, konkrete Ziele zu setzen und den notwendigen Aufwand für Technologie, Prozesse und Kultur richtig einzuplanen.

Schlüsselaspekte einer erfolgreichen Transformationsstrategie

Wie wir bereits festgestellt haben, sind digitale Transformation und Strategie untrennbar miteinander verbunden. Aber welche wesentlichen Aspekte sollten Unternehmen berücksichtigen, um ihre Prozesse effektiv und ohne Verluste zu transformieren?

Technologie vs. Kultur

Wer die Zukunft gestalten will, muss genau verstehen, was bedeutet digitale Transformation auf technologischer und kultureller Ebene. Ein großer Fehler wäre es, digitale Transformation nur über Technologie zu definieren. Vielmehr müssen Unternehmen ebenso stark in Kultur und Wandel investieren. Technologien wie KI, Cloud und Automatisierung sind Wegbereiter, doch der Erfolg hängt davon ab, wie Mitarbeiter sie annehmen und damit arbeiten. McKinsey unterstreicht, dass eine digitale Transformation nur funktioniert, wenn Top-Management und Belegschaft an Bord sind. Jedes eingesetzte IT-Tool erfordert Schulung, Prozessanpassung und häufig auch eine neue Arbeitsweise.

Deshalb raten Experten, für jede Investition in ein digitales System einen mindestens gleich hohen Betrag für Veränderungsmanagement, Ausbildung und Prozessanpassung zu verplanen. Fehlt dieses Change-Management, entstehen Insellösungen und geringe Akzeptanz: Technologieprojekte liefern kaum Mehrwert, weil sie am kulturellen Widerstand scheitern. Umgekehrt zahlt es sich aus, eine innovationsfreundliche Haltung zu fördern: Unternehmen mit einer ausgeprägten Digital- und Lernkultur können neue Werkzeuge und Ideen schneller adaptieren.

Agilität

Agile Arbeitsweisen und organisatorische Flexibilität sind zentrale Säulen jeder Transformationsstrategie. Traditionelle Big-Bang-Projekte sind in dynamischen Märkten meist zu träge. Erfolgreiche Unternehmen setzen stattdessen auf iterative Methoden: Kleine interdisziplinäre Teams arbeiten in kurzen Zyklen („Sprints“) an konkreten Zielen und liefern kontinuierlich Verbesserungen.

McKinsey nennt dabei den Ansatz eines „enterprise-wide agility model“ als eines von drei skalierbaren Betriebsmodellen. Dieses Modell ermöglicht es, Hunderte und Tausende von Innovationsteams unter einem gemeinsamen Rahmenwerk zu führen. Durch regelmäßige Reviews und Kennzahlen (z.B. OKR – Objectives and Key Results) bleibt das Gesamtziel im Fokus, während die Teams autonom neue Lösungen ausprobieren. So kann eine Transformation Schritt für Schritt gesteuert und bei Bedarf schnell nachjustiert werden.

Unternehmensarchitektur

Die technische Basis muss so gestaltet sein, dass Innovation möglich ist. Das bedeutet: Systeme, Datenbanken und Anwendungen sollten so offen und modular wie möglich sein. McKinsey empfiehlt, eine verteilte Technologieumgebung aufzubauen, in der jede Team-Einheit eigenständig experimentieren kann.

Praktisch heißt das etwa: Firmen sollten verstärkt auf APIs setzen, damit Anwendungen leicht miteinander kommunizieren und nur strategische Workloads in Cloud-Plattformen verlagern. Eine moderne Architektur nutzt zudem Automatisierung für Infrastruktur-Provisionierung und kontinuierliche Updates. Auf der Datenebene ist eine zugängliche Data-Architektur gefragt: Daten müssen zuverlässig, aktuell und so aufbereitet sein, dass verschiedene Teams sie unkompliziert nutzen können. Nur so entstehen kurze Entwicklungszyklen mit aussagekräftigen Kennzahlen. Wichtig ist auch: IT-Sicherheit, Governance und Datenqualität sind integraler Bestandteil dieser Architektur. Ohne sie kann Wachstum nicht skaliert werden.

OKR-Methode

Um alle Beteiligten auf gemeinsame Ziele auszurichten, hat sich die OKR-Methode bewährt. Die Abkürzung steht für „Objectives and Key Results“. Dabei legen Unternehmensführung und Teams klare übergeordnete Ziele (Objectives) sowie messbare Ergebnisse (Key Results) fest.

OKRs sorgen dafür, dass auch komplexe Transformationsvorhaben greifbar bleiben und Prioritäten im Blick bleiben. Außerdem fördern sie Transparenz und Engagement: Jeder im Unternehmen sieht, wie sein Beitrag zum übergeordneten Ziel beiträgt. So wird OKR zum praktischen Baustein, mit dem Strategie, Agilität und Umsetzung verzahnt werden können. Zwar ist OKR kein Allheilmittel, aber in Verbindung mit den genannten Schwerpunkten stellt diese Methode sicher, dass Transformation nicht in hohlen Slogans versandet, sondern mit konkreten Aufgaben und Meilensteinen hinterlegt wird.

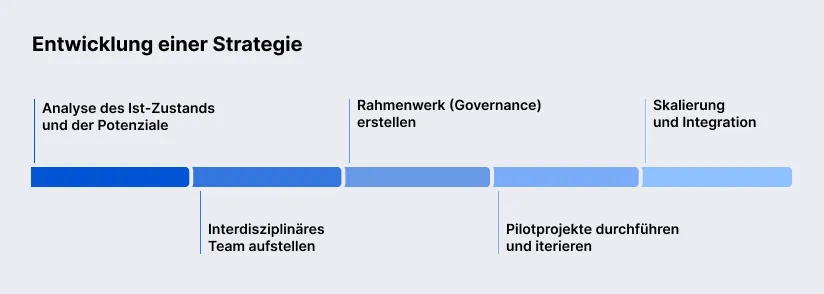

Schritt-für-Schritt: Entwicklung einer Strategie

Um eine Strategie für die digitale Transformation aufzubauen, hat es sich bewährt, systematisch vorzugehen. Es gibt fünf wichtige Schritte.

Analyse

Zuerst prüfen Sie, wo Ihr Unternehmen derzeit steht: Welche Technologien und Prozesse sind bereits im Einsatz? Wo liegen Reibungsverluste und Digitalisierungslücken? Wichtige Fragestellungen sind dabei: Welche Geschäftsbereiche bieten das größte Potenzial für digitalen Mehrwert? McKinsey rät beispielsweise dazu, sich auf wertschöpfungsstarke Domänen – also ganze Kunden-Journeys, Prozesse oder Funktionen – zu konzentrieren. Ebenso sollte der Reifegrad von IT-Infrastruktur, Datenqualität und Mitarbeiterfähigkeiten ermittelt werden. Eine solche Standortanalyse bildet das Fundament: Nur wer die aktuellen Stärken und Schwächen kennt, kann passende Ziele formulieren.

Interdisziplinäres Team

Digitale Transformation gelingt selten isoliert in der IT-Abteilung. Notwendig ist ein funktionsübergreifendes Team aus IT, Fachbereichen, HR, Finanzen und weiteren relevanten Bereichen. Dieses Team sichert ab, dass technische Lösungen immer mit konkreten Geschäftsbedürfnissen verknüpft sind, und umgekehrt Prozesse an Technologien angepasst werden.

Erfahrene Transformationsmoderatoren oder externe Berater können helfen, die richtigen Rollen zu besetzen. Wichtig ist, dass im Team Vertreter der Geschäftsführung (z.B. CIO/CDO) und Schlüsselbereiche vertreten sind, um schnelle Entscheidungen zu ermöglichen. Übergeordnet sollte der Wandel zum Teil der Unternehmensstrategie gemacht werden – idealerweise mit einem „Digitalchampion“ auf Vorstandsebene, der die Initiative steuert.

Rahmenwerk erstellen

Als nächstes definieren Sie ein grobes Konzept oder Rahmenwerk: Welche übergeordneten Ziele sollen erreicht werden. Zum Beispiel neue Geschäftsmodelle, verbesserte Kundenerfahrung, effizientere Prozesse. Entscheiden Sie, wie die Leitprinzipien lauten. „Cloud-first“, „Datengetriebenheit“ oder „Customer-Centricity“? Welche Architekturstandards sollen gelten und wie erfolgt das Projektmanagement – Dieses Gerüst gibt Orientierung, ohne zu detailverliebt zu sein.

Es legt auch fest, wie Innovationen bewertet werden sollen. Beliebt ist dabei der „Proof-of-Concept“-Ansatz: Neue Ideen werden zunächst in kleinen, abgrenzbaren Testszenarien überprüft. Später dient dieses Governance-Modell als Messlatte: Änderungen, Budgets und Ressourcen können am Rahmenwerk ausgerichtet werden.

Pilotprojekte und Iteration

Nun werden erste Pilotprojekte definiert und umgesetzt. Diese Prototypen sollten in einer klar abgegrenzten Domäne stattfinden – zum Beispiel ein einzelner Geschäftsprozess oder ein Kundenkanal. Ziel ist es, frühzeitig zu erkennen, ob die eingesetzten Technologien wie geplant funktionieren und ob die angestrebten Effizienzgewinne sowie der erwartete Kundennutzen tatsächlich realisiert werden.

In dieser Phase sind kurze Entwicklungszyklen wichtig: Iterative Feedbackschleifen und Messungen erlauben es, auf Basis erster Ergebnisse Anpassungen vorzunehmen. McKinsey empfiehlt, die Implementierung ähnlich dem Vorgehen beim agilen Software-Development zu gestalten: Entwerfen, Testen, anpassen, erneut testen. Ein häufig genannter Richtwert lautet: Für jeden in ein digitales Produkt investierten Dollar sollte mindestens ein weiterer Dollar für Schulung, Change-Management und Prozessänderung eingeplant werden. Wer hier spart, riskiert mangelhafte Akzeptanz und geringe Wirkung.

Skalierung und Integration

Sind die Pilotprojekte erfolgreich, wird die Lösung sukzessive auf weitere Bereiche ausgeweitet. Dabei ist es wichtig, auf einen stabilen Roll-out-Prozess zu achten: Neue Teams werden geschult, bestehende IT-Systeme angebunden und möglichst weitgehende Automatisierung genutzt. Die gewonnenen Daten und Erfahrungen werden genutzt, um vergleichbare Prozesse in anderen Abteilungen anzupassen.

Parallel kann man weitere Innovationen anstoßen – idealerweise innerhalb der definierten Governance. Schritt für Schritt entsteht so eine Skalierung von MVP (Minimal Viable Product) zum unternehmensweiten Standard. Gleichzeitig müssen die strategischen Überlegungen regelmäßig überprüft werden: Transformation ist kein statischer Prozess, sondern muss ständig mit neuen Technologien und Marktbedingungen nachjustiert werden.

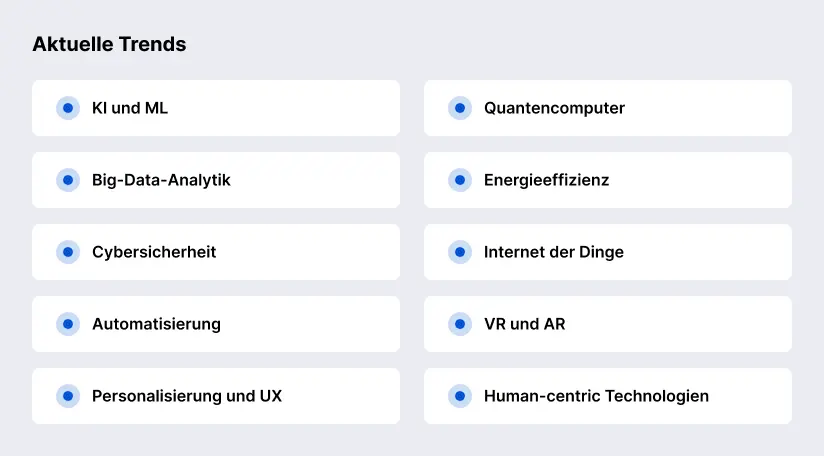

Aktuelle Trends 2025

Im Jahr 2025 prägen mehrere Technologien und Themen die digitale Transformationsagenda. Entscheider sollten sie kennen und bewerten.

Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen (KI/ML)

KI hat die Treibkraft auf jeder Transformationsroute übernommen. 2025 wird es zunehmend schwierig sein, Digitalprojekte ohne KI-Anwendungen zu denken.

IDC prognostiziert, dass Investitionen in KI und Generative AI bis 2027 den Digital-Markt auf fast 4 Billionen USD anschwellen lassen.

Immer mehr Prozesse – von Kundenservice bis Lieferkettenoptimierung – werden durch intelligente Systeme ergänzt. Daher sollten Unternehmen prüfen, wo KI und ML echten Mehrwert liefern (z.B. Prognosen, individuelle Kundenerlebnisse, vorausschauende Wartung) und gleichzeitig Datenbasis und Talente für KI aufbauen.

Big-Data-Analytik

Die Menge an Daten wächst weiterhin exponentiell. Nur wer große Datenmengen analysieren und in verwertbare Erkenntnisse umwandeln kann, bleibt agil. Big-Data-Tools ermöglichen nun nahezu Echtzeit-Analysen und maschinelle Datenverarbeitung für bessere Entscheidungsgrundlagen. Studien zeigen, dass datengetriebene Firmen deutlich höhere Leistung erzielen (z.B. höhere Gewinne oder Marktanteile). In der Praxis setzen Unternehmen daher vermehrt auf Datenplattformen (Data Lakes), Self-Service-Analytics und automatisierte Berichte, um aus gesammelten Daten operative Schlüsse zu ziehen. Eine durchdachte Datenstrategie ist hier essentiell, damit der Datenschatz nicht ungenutzt bleibt.

Cybersicherheit

Sicherheit ist 2025 für viele Unternehmen nicht nur Kostentreiber, sondern die Grundvoraussetzung: Eine Gartner-Umfrage ergab, dass zwei Drittel der CIOs Cybersicherheit als größten Investitionsbereich nennen. Die globale Ausgabensumme für Security-Lösungen wird laut Gartner auf ca. 188 Mrd. USD im Jahr 2023 steigen – ein Plus von rund 11 % gegenüber 2022. Gleichzeitig entstehen ständig neue Angriffsarten (z.B. KI-gestützte Cyberangriffe). Eine erfolgreiche Transformationsstrategie muss daher von Anfang an eine robuste Security-Architektur und -Governance einplanen. Nur so lassen sich digitale Innovationen absichern und regulatorische Vorgaben (wie Datenschutz) erfüllen. Unternehmen kombinieren deshalb Zero-Trust-Ansätze, automatisierte Überwachung und Schulungen, um Angriffe schnell zu erkennen und zu verhindern.

Automatisierung und Prozessvereinfachung

Um effizienter zu arbeiten, setzen Organisationen verstärkt auf Robotik und Software-Automatisierung. Forrester prognostiziert, dass 80 % der Unternehmen ihre Innovationsschwerpunkte von „großen Ideen“ hin zu Resilienz und unmittelbaren Produktivitätsgewinnen verlagern werden – Technologien wie KI, RPA und Low-Code-Plattformen stehen dabei im Vordergrund.

Viele Firmen automatisieren wiederkehrende Aufgaben (etwa Rechnungsbearbeitung oder Onboarding) und integrieren Prozessoptimierung in ihre Transformationsprojekte. Der Trend geht dahin, dass „Frontline“-Mitarbeiter mit Low-Code-Tools eigene Lösungen schaffen können, was die Last von der IT abnimmt. Gleichzeitig sinken die Kosten für Automatisierungslösungen: Moderne RPA-Systeme sind dank KI-Funktionen leistungsfähiger und einfacher zu skalieren.

Personalisierung und Benutzererfahrung

Kunden und Nutzer erwarten 2025 maßgeschneiderte digitale Angebote.

Unternehmen, die in personalisierte Services investieren, sehen deutlich höhere Erfolge: Deloitte fand, dass kundenorientierte Unternehmen etwa 60 % profitabler sind als weniger kundenfokussierte Konkurrenten.

Das zeigt, wie sehr gutes UX-Design und individuelle Kundenansprache ins Gewicht fallen.

Deshalb integrieren Transformationsstrategien zunehmend Tools für Echtzeit-Personalisierung und omnikanalfähige Plattformen, die nahtlose Nutzererlebnisse bieten. Ziel ist es, den Kunden über alle Touchpoints hinweg zu begeistern – vom digitalen Shop bis hin zur interaktiven Service-App. Verbesserte Benutzererfahrungen gelten als Schlüssel für Kundenbindung und neue Umsatzkanäle.

Quantencomputer

Zwar ist Quantencomputing (QC) noch in einem frühen Stadium, doch es gewinnt an Relevanz. Große Tech-Unternehmen (IBM, Google, Microsoft) machen Fortschritte bei Quantenprozessoren, die für bestimmte komplexe Optimierungs- oder Verschlüsselungsaufgaben weit leistungsfähiger sein könnten als klassische Computer.

Für 2025 wird erwartet, dass Unternehmen beginnen, QC-Projekte in Forschung und Entwicklung zu pilotieren (z.B. Materialsimulation, Portfolio-Optimierung). Für die meisten Praktiker liegt der Nutzen von Quantencomputern allerdings noch in der Zukunft. Dennoch sollten digitale Strategien zukünftige QC-Möglichkeiten beachten und ausreichend flexible Architekturen erlauben, zukünftige Schnittstellen zu nutzen.

Energieeffizienz und Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist nicht länger ein „Nice-to-have“, sondern zunehmend ein Wettbewerbsfaktor. Digitale Transformation und Green IT gehen Hand in Hand: Moderne Rechenzentren, effiziente Cloud-Nutzung und KI-optimierte Prozesse können erheblich Energie sparen. 2025 richten Firmen ihre Digitalisierungsprojekte verstärkt an Umweltzielen aus. Beispielsweise nutzen Unternehmen KI, um Produktionsketten emissionsärmer zu gestalten, und optimieren Logistikrouten in Echtzeit, um Kraftstoff zu sparen. Auf EU-Ebene treiben Regularien (z.B. Green Deal) die Umstellung voran. Wer Nachhaltigkeit in seine Digitale Strategie integriert, profitiert nicht nur von Kosteneinsparungen, sondern auch von positivem Image und regulatorischer Planungssicherheit.

Internet der Dinge (IoT)

Vernetzte Geräte bleiben ein Wachstumstreiber. Laut IoT Analytics gab es Ende 2023 bereits etwa 16,6 Milliarden vernetzte IoT-Geräte weltweit, mit erwarteten 18,8 Milliarden bis Ende 2024. Dieser Trend betrifft unter anderem Industrie (Industrie 4.0), Smart Offices, Vernetzte Logistik und den Konsumgüterbereich (Smart Home).

Unternehmen bauen ihre IoT-Plattformen aus, um maschinendatenbasiert Predictive Maintenance oder automatisierte Fertigung zu realisieren. Eine intelligente IoT-Architektur erlaubt dabei, große Datenmengen von Sensoren zu sammeln, in die Cloud zu streamen und mit Algorithmen zu analysieren. So können Produktionsprozesse optimiert, Lagerbestände automatisch nachgefüllt und Kundenverhalten in Echtzeit ausgewertet werden.

Virtuelle Realität (VR) und erweiterte Realität (AR)

VR/AR-Lösungen entwickeln sich zur Routine in Branchen wie Schulung, Produktentwicklung, Instandhaltung und mehr.

Nach IDC erlebte der VR/AR-Headsetmarkt 2024 bereits wieder ein Wachstum, und die gemischte Realität (AR/VR-Hybrid) soll 2025 um etwa 21,7 % zulegen – auf rund 7,7 Millionen verkaufte Einheiten.

Unternehmen nutzen diese Technologien, um komplexe Daten anschaulich zu machen oder um Mitarbeitern über AR-Brillen Echtzeit-Anleitungen zu geben. Im Handel setzen erste Firmen AR ein, um Kunden beim „virtuellen Anprobieren“ von Kleidung oder Möbeln zu unterstützen. Die rasche Entwicklung von Endgeräten (leichtere AR-Brillen, integrierte Kameras) wird VR/AR-Trends weiter befeuern.

Menschenzentrierte innovative Technologien

Schließlich gewinnen Technologien, die besonders auf menschliche Bedürfnisse eingehen, an Bedeutung. Dazu zählen etwa Sprach- und Conversational Interfaces (Chatbots/Voice Assistants), Emotionserkennung oder Bio-Sensorik. Auch Accessibility-Funktionen (Barrierefreiheit) werden wichtiger. Das Schlagwort „Human-Centered Design“ rückt weiter in den Vordergrund: Anwendungen sollen intuitiv und inklusiv sein. Ebenso entstehen zunehmend Digital-Twin-Konzepte nicht nur für Maschinen, sondern für ganze Geschäftsmodelle mit direktem Nutzerbezug.

Kurz: Der Mensch bleibt Mittelpunkt der Transformation, und neue Technologien werden daran gemessen, welchen konkreten Nutzen sie für Kunden oder Mitarbeiter stiften.

Erfolgsmessung: ROI der digitalen Transformation

Klassische ROI-Betrachtungen berücksichtigen dabei direkte Kostensenkungen und Umsatzsteigerungen durch neue digitale Geschäftsmodelle. Gängige Kennzahlen sind zum Beispiel Produktivitätsgewinne (Output pro Mitarbeiter), Verbesserung der Qualitätsmetriken oder Neukundengewinnung durch digitale Kanäle. McKinsey weist darauf hin, dass Unternehmen von Anfang an definieren sollten, welche Kennzahlen den Wert der Transformation erfassen – etwa Einsparungen, zusätzliche Einnahmen oder Effizienzgewinne.

Dabei empfiehlt es sich, nicht nur finanzielle Indikatoren zu verwenden, sondern auch „gesundheitliche“ KPIs wie Mitarbeiterakzeptanz oder Time-to-Market neuer Produkte. Ein wichtiger Hinweis: Für jedes umgesetzte digitale Projekt sollte genügend Budget für die Nutzerschulung und Prozessumstellung reserviert sein. Nur wenn neue Systeme von den Anwendern effektiv genutzt werden und die alten Abläufe vollständig ersetzt sind, kann der geplante ROI realisiert werden. Im Ergebnis zeigt sich: Unternehmen, die ROI-Nachweise verlangen und ihre Digitalstrategie konsequent anhand von Kennzahlen justieren, sind langfristig erfolgreicher als solche, die Digitalisierung lediglich „hobbymäßig“ betreiben.

Was hat SaM Solutions zu bieten?

SaM Solutions unterstützt Unternehmen bei der digitalen Transformation durch maßgeschneiderte Softwarelösungen, Systemmodernisierung, IoT-Entwicklung, Embedded-Software, E-Commerce-Plattformen, mobile Apps, API-Entwicklung und QA-Dienstleistungen. Sie kombinieren dabei moderne Technologien wie KI, Big Data und Cloud-Lösungen und begleiten Unternehmen durch alle Stufen der digitalen Transformation — von Analyse und Pilotprojekten bis hin zu Skalierung und Betrieb.

SaM Solutions kann die gesamte Bandbreite der digitalen Transformation abdecken. Ob es um die Architektur moderner Backend-Systeme geht, um die Entwicklung innovativer Frontends oder um die Beratung bei Data-Analytics-Projekten – wir bringen eingespieltes Expertenwissen ein.

Checkliste für Unternehmen

Im Jahr 2025 wird die digitale Transformation für Unternehmen relevanter denn je sein. Dabei geht es nicht um ein einzelnes Projekt, sondern um eine kontinuierliche Neuausrichtung von Geschäftsmodellen, Prozessen, Kultur und Technologien. Unternehmen brauchen eine klare Strategie für die digitale Transformation, die alle Ebenen umfasst: Sie muss die Geschäftsziele mit den Möglichkeiten der Technologie verknüpfen. Schlüsselfaktoren sind dabei eine offene IT-Architektur, agile Arbeitsmethoden und eine innovationsfreundliche Unternehmenskultur. Aktuelle Trends wie KI, ML, Big Data, IoT und Nachhaltigkeit eröffnen enorme Chancen, erfordern aber gleichzeitig gezielte Investitionen. Entscheidend ist, dass Veränderungen für das Management Priorität haben: CEO und CIO müssen die Prioritäten der Transformation klar definieren.

Wir haben eine kurze Checkliste für die digitale Transformation erstellt, die Unternehmen bei der Umsetzung neuer Lösungen unterstützen soll.

Formulierung der Ziele. Legen Sie klare strategische Ziele und Erwartungen für die digitale Transformation fest.

Analyse des Ist-Zustands. Bewerten Sie die bestehenden Prozesse, IT-Systeme und den Grad der digitalen Kompetenz.

Aufbau eines Transformationsteams. Bilden Sie ein interdisziplinäres Team mit einem Mandat für Veränderungen.

Entwicklung der Architektur. Planen Sie die technologische Architektur und die Datensicherheitsstandards.

Entwicklung einer digitalen Kultur. Führen Sie Mitarbeiterschulungen und agile Methoden ein, um die Flexibilität zu erhöhen.

Festlegung der OKR-Methodik. Verwenden Sie OKR zur Zielsetzung und Bewertung der Ergebnisse der Digitalisierung.

Start von Pilotprojekten. Realisieren Sie kleine Initiativen, um Hypothesen zu überprüfen und schnell zu lernen.

Skalierung erfolgreicher Lösungen. Verbreiten Sie bewährte digitale Initiativen im gesamten Unternehmen.

Fokus auf moderne Technologien. Integrieren Sie KI, Big Data, IoT und Automatisierung, um Nachhaltigkeit zu gewährleisten.

Überwachung und Bewertung der Ergebnisse. Messen Sie kontinuierlich die Effizienz (ROI) und passen Sie Ihre Strategie an.

Wenn Sie eine individuelle Beratung zur digitalen Transformation benötigen, analysieren unsere Experten Ihr Unternehmen und erstellen ein detailliertes Dokument. Bei Bedarf kann SaM Solutions auch Ihr Partner für die Digitalisierung werden.